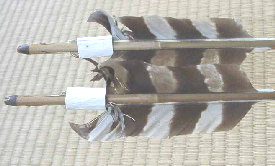

羽根は、ゴム系の糊で接着しました。

一番見栄えの良い羽根を走り羽、次を外掛羽にします。

円周をきちんと三分割することと、

羽根をまっすぐに貼ることは なかなか難しい作業です。

失敗したらやかんでお湯を沸かして、

たっぷり蒸気を当てて剥がし、やり直します。

また、蒸気を当てて接着剤を柔らかくすると、

ほんの少しですが位置をずらすこともできます。

次に右のように直径2㎝ほどの紙キャップを被せます。

羽軸の筈側は、この後、適当な長さに切ります。

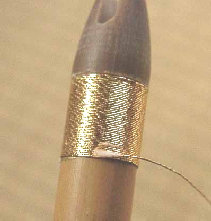

矧糸は、普通は絹糸を使いますが、

今回は金糸にしました。

従来からある金糸は、芯になっている絹糸がとても弱く、

巻いている途中で簡単に切れてしまい悔しい思いをするので、

芯が化繊の丈夫な糸のものを使う方が便利です。

金糸は表面が金属箔です。

それが剥がれると最初から巻き直しになるので注意します。

また、巻き始めと巻き終わりが滑って止まりにくいので、

上中央と右の写真のように、

ちょっと木工ボンドを付けるのも手だと思います。

糸を巻く際は、箆の反対側をズボンのベルト通しに入れると安定します。

糸を巻いたら、木工ボンドを塗ります。

羽軸のあたりをきちんと塗らないと、

トップコートを塗る際に、裏から染みこんで、

きたなくなってしまいます。

ちなみに昔はゼラチンを使ったようです。

ゼラチンは経年変化で黄色っぽくなるようです。

今回は木工ボンドを2回塗り重ねた後、

カシュー塗料の「透き」で仕上げました。

ただ、節約して古い固まりかけの塗料を使ったので、

ちょっと斑のある仕上がりとなってしまいました。

わずかのお金を惜しんではいけなかったと反省。

縁取りは苦手ですのでしませんでした。

紙のキャップを外すと、羽根はくしゃくしゃになっていますが、蒸気をたっぷり当てて延ばすと元通りに戻ります。

羽中節が光って見えますが、今回の箆の節は、漆芸で使う砕いた貝殻を透明なカシュー塗料に混ぜて埋めています。

鋏で羽根を切り、筈の外周と溝をヤスリで調整し、

板付を入れれば完成です。

鋏は刃渡りが短いとうまく切れません。

筈側からまっすぐ切って幅を決め、

次に元矧側の曲がりを切りますが、

羽根が逃げますのでなかなか難しいものです。

ちょっと芋っぽい仕上がりですので、

そのうち少し調整することにしましょう。

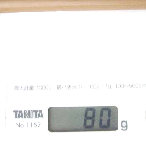

重さは1本あたり40グラムですので、

途中で4グラムほど増えたことになります。

なお、2本の重心のずれは1㎝程度でしたので、

バランス調整はしませんでした。

必要な場合はクスネに砂鉄を混ぜた物を

竹の中に入れて火箸で融かして固定します。

矢の自作工程3